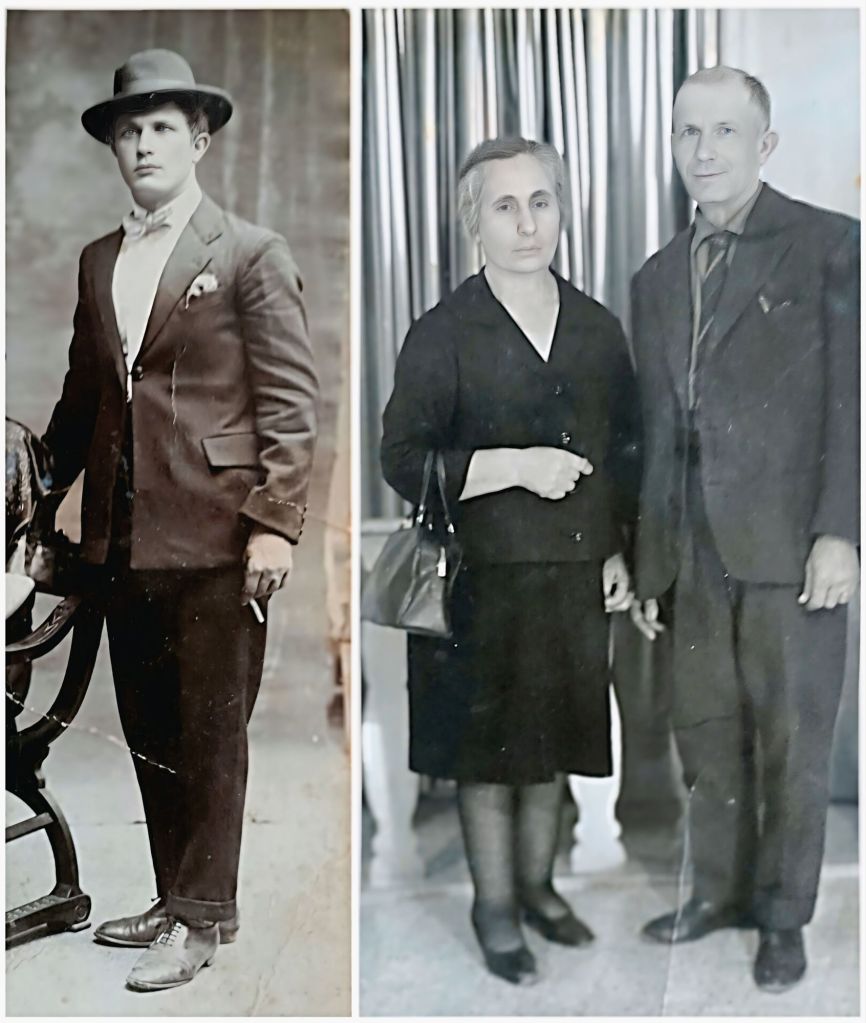

La vera storia di Salvatore Marsala (Sutera 1899-1974 Trets) – Cavaliere di Vittorio Veneto 🏅

C’era in Salvatore Marsala quella rettitudine antica, dura come la roccia di Sutera dove aveva visto la luce nell’ultimo scampolo dell’Ottocento. Un “Ragazzo del ’99”, di quelli che la patria l’avevano fatta con la pelle sul Piave e che, tornati a casa, avevano creduto che lo Stato fosse una cosa seria, una questione di legge e di onore. Divenne ufficiale della Regia Guardia, e forse fu proprio lì, tra i marmi anarchici di Carrara, che capì che l’ordine non è sempre giustizia.

Quando il fascismo si prese l’Italia, Salvatore si chiamò fuori. Non per viltà, ma per quella specie di allergia fisica che gli uomini di pensiero provano verso i pagliacci violenti. Nel 1923, mentre altri indossavano la camicia nera per convenienza, lui si toglieva la divisa. Si racconta che a Tolone, in una notte senza luna, si tuffò in mare da una nave, clandestino. Nuotò verso la Francia come si nuota fuori da un incubo. Lì rimase dieci anni, esule prima che la parola andasse di moda, aspettando che l’aria in Sicilia tornasse respirabile.

Tornò negli anni Trenta, silenzioso e indurito, per prendere in moglie una Calì, donna di terra e di sostanza. Si ritirarono a Serradifalco, in una fattoria che odorava di mosto, di olio e di mandorle amare. Lì, tra i cavalli e la terra grassa, Salvatore recitava a memoria la Divina Commedia. I braccianti lo ascoltavano senza capire, vedendo in quel padrone che declamava terzine agli ulivi non un eccentrico, ma un profeta disarmato. Conosceva l’Inferno a memoria, Salvatore; non sapeva che l’avrebbe presto visto salire dalla terra.

Il luglio del 1943 non portò la liberazione, ma il fuoco. Le bombe degli Alleati, quelle che dovevano salvare il mondo, cancellarono in un pomeriggio la fattoria, i muri, la fatica di una vita. Rimasero solo la polvere e i cinque figli.

E allora l’uomo che era stato Cavaliere e proprietario, che aveva comandato uomini e recitato Dante, fece la scelta più terribile e necessaria. Prese la famiglia e tornò in quella Francia che l’aveva accolto da giovane, non più come fuggiasco, ma come carne da lavoro. A Trets, in Provenza, il signor Marsala scese nel sottosuolo. Divenne minatore a Meyreuil. Lui, l’ufficiale, a spaccare carbone per dare pane ai figli.

Laggiù, nel buio dove non esistono gradi né medaglie, la morte provò a prenderselo. Un carrello di carbone lo colpì in pieno volto, fracassandogli le ossa, portandogli via un occhio. Lo credettero morto. Lo stesero sul marmo freddo dell’obitorio, un lenzuolo sul viso, pratica chiusa. Ma la fibra del ’99 non è fatta per morire a comando. Tre giorni dopo, nel silenzio dei cadaveri, Salvatore si alzò. Si svegliò nel gelo, mezzo dissanguato, orbo, e chiamò aiuto. Era risorto, come un Cristo operaio, perché aveva ancora cose da fare. C’erano i figli da sistemare.

Costruì un piccolo regno a Trets, un quartiere tutto per loro, perché la famiglia doveva restare unita come le dita di un pugno.

Le figlie cambiarono nome, come si cambia pelle per sopravvivere. La maggiore, Giuseppa, divenne Josephine; ma il sangue chiama, e in una vacanza del ’58 l’Italia se la riprese, facendola innamorare e riportandola indietro, chiudendo un cerchio. Francesca divenne Françoise, radice nuova in terra francese, madre di figli che non avrebbero conosciuto la zolfara. I maschi sposarono donne del posto, restando lì, all’ombra di quel padre indistruttibile.

Ma la tragedia, quella vera, quella che Sciascia avrebbe annusato nell’aria come zolfo bruciato, arrivò nel 1956. Angelo, il più piccolo, il prediletto forse, cadde con la fronte spaccata da una fucilata. “Incidente di caccia”, scrissero i gendarmi sui verbali, con quella fretta burocratica di chi non vuole guai tra immigrati. Ma in casa Marsala, tra i muri costruiti da Salvatore, si sospettava un’altra verità. Si mormorava di una famiglia di altri italiani, di rivalità oscure, di quelle storie che iniziano con uno sguardo sbagliato e finiscono col sangue. Forse fu un’esecuzione, non un incidente. E Salvatore, l’uomo che aveva sfidato il fascismo, il mare, le bombe e la miniera, dovette ingoiare il dolore più grande: sopravvivere a suo figlio, sapendo che per certa giustizia non c’è tribunale.

Salvatore Marsala morì nel suo letto a metà degli anni Settanta, con un occhio solo che aveva visto abbastanza per due vite. Non era più l’ufficiale, non era più il minatore. Era, semplicemente, un uomo che aveva attraversato il secolo a testa alta, senza mai piegarla, se non per schivare — e poi sconfiggere — la morte stessa.

A sx Carmela Calì col marito già anziani