Ai margini dell’accademia, nel mutuo accordo di servitù familiare, dove non valgono diritti d’autore né vige autorità di diritto, emerge l’indicibile e si afferma senza perforare le alte mura del sapere istituzionale, senza macchiarlo. Il piccolo cappuccino senza convento. Qui, nello spazio liminare dove il linguaggio non autorizzato conserva ancora la sua febbre originaria, si apre Gurob: Kom Medinet Ghurab, alla soglia del Fayum, tra il deserto e l’acqua antica, a 29.20000 di latitudine nord e 30.95000 di longitudine est. Una soglia geografica e simbolica, dove tra il XV e il XII secolo avanti la nostra era, nelle dinastie del Nuovo Regno, il vento del Nilo mescolò lingue, cognomi, corpi e memorie venute da molto lontano.

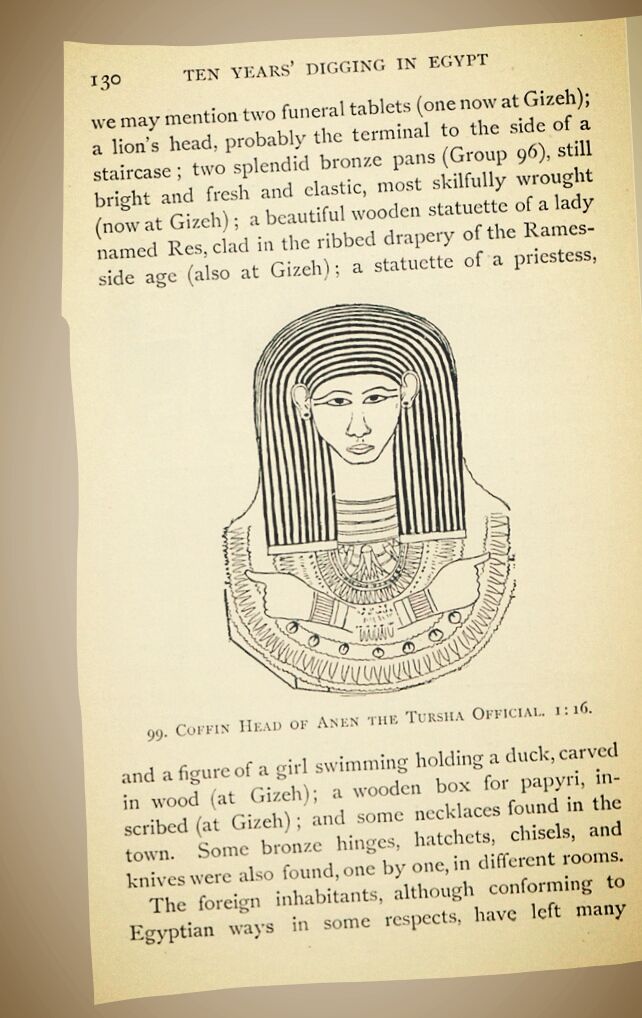

In quella sabbia stratificata, Flinders Petrie raccolse i segni di una popolazione che non apparteneva né all’Egitto né ad altro luogo definito: una trama di stranieri che si conformavano, almeno in superficie, alle abitudini faraoniche, lasciando però dietro di sé tracce inconfondibili. Il feretro di un alto funzionario di stirpe Tursha — i Turseni del nord Egeo — riposava con compostezza egizia, mentre accanto, nelle tombe coeve, emergevano gli ushabti di un hittita chiamato Sadi-amia, la figura lignea di un arpista anatolico con la grande treccia della sua gente, uno specchio bronzeo decorato da una Venere fenicia che stringe una colomba, e vasi egei micenei come infiltrazioni di un’altra costa dentro la grande pianura nilotica. Nulla si annulla: tutto si sovrappone.

Le necropoli di Gurob custodivano un rito duplice, che non voleva scegliere. Il corpo, spesso dai capelli chiari, veniva trattato secondo la mummificazione egizia; ma gli oggetti, l’intimità materiale del defunto, seguivano un’altra legge. Alla morte si scavava una fossa nel pavimento della stanza. Vi si depositavano la sedia, gli abiti, lo specchio, i pettini, i coltelli, le ciotole di pasta vitrea, i vasi di alabastro e una selezione perfetta delle sue ceramiche. Tutto veniva dato al fuoco. Non più la pira aperta dei Greci, non ancora il silenzio funebre degli Egizi: un terzo rito, un gesto di frontiera. La cremazione sopravviveva, ma compressa in un’offerta segreta, come un ricordo non permesso. Il corpo scendeva integro nella terra d’Egitto, mentre la sua identità culturale salì in forma di fumo, come un ritorno alla patria lontana.

Questo incrocio di pratiche — mummificazione e fuoco, oggetti e cenere, capelli nordici e lino faraonico — rende Gurob un luogo in cui la storia non parla più con la voce delle nazioni, ma con quella della mescolanza dei destini. Non è mai una cultura che prevale, ma un equilibrio fragile di differenze che non chiedono il permesso per coesistere. A Gurob non si trova il mondo come avrebbe dovuto essere: si trova il mondo così com’è sempre stato, prima che la teoria lo separasse in categorie immobili.

Il Fayum del Nuovo Regno è un teatro dove l’identità non si presenta come radice, ma come deriva. Lì transitarono spose reali anatoliche, mercenari egei, artigiani fenici, dignitari che forse non avevano un’unica patria da rivendicare. Le coordinate geografiche non delimitano dunque un sito: delimitano un modo d’essere. Chi arrivava a Gurob non cessava di essere ciò che era, ma non poteva più esserlo completamente. Le tombe conservano questa ambiguità come una firma.

Tra le dune e gli argini antichi, la figura del Tursha non è allora un nome etnico, ma una condizione filosofica: colui che non si lascia chiudere in una sola definizione, che porta con sé più di quanto il suo corpo possa contenere, che non appartiene del tutto al luogo in cui viene sepolto. La sua presenza ricorda che l’identità non è un dato, ma una corrente; non una forma, ma un attraversamento. Nel gesto di bruciare ciò che gli apparteneva e preservare il corpo secondo l’uso locale, il Tursha si afferma come straniero due volte: straniero nell’Egitto che lo accoglie e straniero nel popolo da cui proviene.

E forse è proprio qui che parla l’indicibile evocato all’inizio: in queste vite che non patiscono la pressione delle categorie, nelle reliquie che testimoniano senza pretendere, nei riti che continuano anche quando il contesto li rende anacronistici. Gurob non è solo un luogo di tombe: è una metafisica dello sconfinamento, un atlante di gesti minimi che contengono il Mediterraneo intero. Il fuoco nella fossa, il corpo fasciato, lo specchio fenicio, l’arpista hittita, i vasi micenei: tutto concorre a dire che la purezza culturale è un’illusione tardiva, e che le identità reali, quelle che respirano, sono sempre state meticce.

Lì, nel corridoio tra deserto e canali, l’antico mondo ha lasciato una testimonianza che non ha bisogno di alzare la voce: che ciò che è vivo non è mai puro, che ciò che è vero non è mai semplice, e che l’essere umano, ovunque lo si trovi sepolto, è sempre il figlio di più mondi.